Im digitalen Zeitalter kann man sich kaum mehr vorstellen, wie zur analogen Zeitepoche, besonders mit den frühen fotografischen Verfahren, die Bilder entstanden. Die wichtigen Prozesse fanden in dunkeln Kammern statt, in Räumen mit Schummerlicht und stickiger Luft, geheimnisvolle Räume, die niemandem gezeigt werden durften, der nicht mit den Gebräuchen und den Techniken vertraut war. Und, es waren die wichtigsten Räume im fotografischen Betrieb überhaupt, die so beschaffen sein mussten, dass durch die Fenster und Türen kein fremdes Licht eindringen konnte. Denn hier wurden die Glasplatten mit der lichtempfindlichen Schicht versehen und nach der Belichtung wieder entwickelt.

Zur Zeit der Primärverfahren, der Daguerreotypie und der Kalotypie, war dies verhältnismässig einfach zu bewerkstelligen. Es genügte, wenn man einen Raum behelfsmässig verdunkelte und im Schein einer Kerze die notwendigen Manipulationen vornahm. Zudem gehörte zum Lieferumfang einer Daguerreotypie-Ausrüstung ein Jodierungs- und ein Quecksilberkasten, welche das Sensibilisieren und das Entwickeln bei gedämpftem Licht zuliessen. In späteren Jahren, als die Platten empfindlicher wurden, zeigten sich schnell Verschleierungen der Platten, die das Resultat erheblich beeinträchtigten und eindeutig auf das ungeeignete Kerzenlicht oder das ungenügend reduzierte Tageslicht zurückzuführen waren. Der erfolgreiche Fotograf musste einen Raum so herrichten, dass gar kein schädliches Licht mehr eindrang. Oft genügte es, das Fenster mit einem roten «Cherrystoff» anzustreichen, der für diesen Zweck im Handel erhältlich war. Allerdings verblich der Farbstoff schon nach einigen Monaten, so dass der Anstrich häufig erneuert werden musste. Vermögende Fotografen verwendeten deshalb spezielles, in der Masse gefärbtes Glas, welches sie an Stelle des herkömmlichen Fensterglases einsetzen liessen. Was aber abends, wenn es in den Wintermonaten früh dunkel wurde?

Zur Zeit des Kollodium-Verfahrens wurden in einem Raum die Platten beschichtet und sensibilisiert …

Während der Kollodiumzeit, die von 1851 bis ca 1870 und noch länger vereinzelt praktiziert wurde, kamen die ersten Dunkelkammerlampen auf den Markt. Es waren Kerzen- oder Petroleumlampen, die so beschaffen sein mussten, dass das Licht nur aus dem rubinroten Zylinder strahlte. Spätere, teurere Modelle verfügten über mehrere verschiedenfarbige Filterscheiben, die je nach dem zu verarbeitenden Material vor die Lichtquelle gesetzt werden konnten, oder waren nach der Jahrhundertwende gar elektrifiziert.

Aber nicht erst der elektrische Strom gestaltete die Arbeit in der Dunkelkammer gefährlich. Schon die Joddämpfe, welche die Daguerreotypie-Platte lichtempfindlich machten, wirkten sich auf den Magen-Darm-Trakt schädlich aus, während die heissen Quecksilberdämpfe die Schleimhäute, die Lunge, die Nieren und schliesslich das Nervensystem angriffen. Die Gefährlichkeit von Zyankali braucht wohl kaum weiter beschrieben zu werden. Zur Kollodiumzeit war es das gebräuchlichste, aber auch das gefährlichste Fixiermittel. Immer wieder gab es aus Unachtsamkeit Unfälle, die meist tödlich ausgingen.

… während sie nach der Aufnahme in einem anderen Raum entwickelt wurden.

Arbeitete man mit dem nassen Kollodiumverfahren, so spielte die Dunkelkammer eine besonders wichtige Rolle. Für den Fotografen und den «Operateur», wie man seinen Assistenten meistens nannte, musste sie jederzeit zugänglich sein, damit die Kollodiumplatte rechtzeitig vorbereitet werden konnte. Damit verbunden war eine spezielle manuelle Technik, um die dünnflüssige Kollodium- und später Silbergelatine-Emulsion bei dem spärlichem Laborlicht gleichmässig auf der Glasplatte zu verteilen und die überschüssige Flüssigkeit wieder abzuschütten. Die noch feuchten Kollodiumplatten mussten umgehend nach der Belichtung entwickelt werden; erstarrte die Schicht zu stark, liess sich die Platte nicht mehr entwickeln.

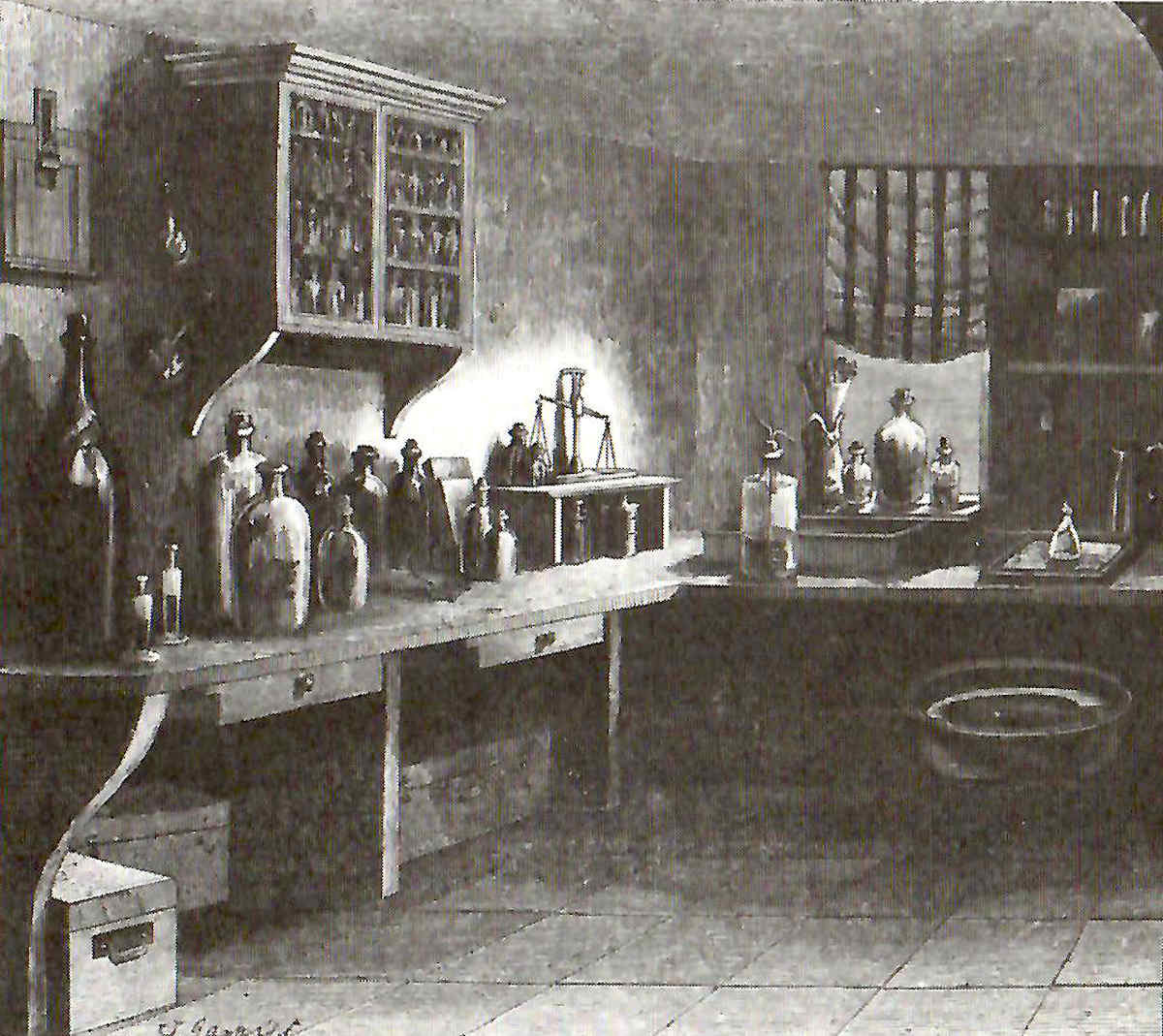

Das Entwickeln der Platte überliess der «Lichtbildner» dann dem «Laboranten», damit man ihn im Falle des Misslingens der Aufnahme massregeln konnte. Sein Arbeitsplatz, vor dem Entwicklungstisch, war vielenorts nur improvisiert, während begüterte Fotografen eine spezielle Einrichtung anschafften. Diese bestand im Wesentlichen aus einem Tisch mit einer trogförmigen Vertiefung, in welcher die Platten verarbeitet wurden. Darüber befanden sich ein Wasserreservoir, da sehr häufig in der Dunkelkammer keine Wasserleitung vorhanden war, die Dunkelkammerlampe und die Regale, auf welchen die gebräuchlichsten Chemikalien in Griffnähe standen.

Das Entwickeln der Platte überliess der «Lichtbildner» dann dem «Laboranten», damit man ihn im Falle des Misslingens der Aufnahme massregeln konnte. Sein Arbeitsplatz, vor dem Entwicklungstisch, war vielenorts nur improvisiert, während begüterte Fotografen eine spezielle Einrichtung anschafften. Diese bestand im Wesentlichen aus einem Tisch mit einer trogförmigen Vertiefung, in welcher die Platten verarbeitet wurden. Darüber befanden sich ein Wasserreservoir, da sehr häufig in der Dunkelkammer keine Wasserleitung vorhanden war, die Dunkelkammerlampe und die Regale, auf welchen die gebräuchlichsten Chemikalien in Griffnähe standen.

Die Abstellflächen für Schalen und die Plattenständer waren meistens mit Dachpappe oder Zinkblech überzogen. Unter dem Tisch befand sich ein grosser Eimer, in dem sich verbrauchte Lösungen und das Waschwasser sammelten. Der Raum selbst machte meistens einen düsteren Eindruck, nicht nur des geringen Lichtes wegen, sondern infolge der meist unnötigerweise schwarz gestrichenen Wände. Auf weiteren Regalen und Gestellen standen unzählige, meist unbeschriftete Flaschen und Behälter mit zum Teil gefährlichen und übel riechenden Chemikalien. Weiter gab es ein Lager der Glasplatten, welche entweder fabrikneu waren oder nach Ablösen der alten Schicht mehrfach verwendet wurden, und es musste noch für die zahlreichen verschiedenformatigen Kassetten Platz gelassen werden.

Die Abstellflächen für Schalen und die Plattenständer waren meistens mit Dachpappe oder Zinkblech überzogen. Unter dem Tisch befand sich ein grosser Eimer, in dem sich verbrauchte Lösungen und das Waschwasser sammelten. Der Raum selbst machte meistens einen düsteren Eindruck, nicht nur des geringen Lichtes wegen, sondern infolge der meist unnötigerweise schwarz gestrichenen Wände. Auf weiteren Regalen und Gestellen standen unzählige, meist unbeschriftete Flaschen und Behälter mit zum Teil gefährlichen und übel riechenden Chemikalien. Weiter gab es ein Lager der Glasplatten, welche entweder fabrikneu waren oder nach Ablösen der alten Schicht mehrfach verwendet wurden, und es musste noch für die zahlreichen verschiedenformatigen Kassetten Platz gelassen werden.

Komfortable Dunkelkammern verfügten mit zwei Türen hintereinander über eine sogenannte «Lichtschleuse», die es ermöglichte, jederzeit ungeachtet des Arbeitsvorgangs, den Raum betreten oder verlassen zu können. Eine Ventilations- oder Abzugseinrichtung war nur in allerbesten Häusern zu finden. Meistens fehlte diese, und die beim Kollodiumprozess unvermeidlichen Ätherdämpfe gehörten zu den normalen Gefahren des Berufes.

Der Kopierraum von Photo-Koch in Schaffhausen, um 1910. Die zu kopierenden Platten wurden zusammen mit dem lichtempfindlichen Papier dem Licht ausgesetzt. Bei den Auskopierpapieren liess sich der Belichtungsvorgang visuell verfolgen, während bei den Entwicklungspapieren das Resultat erst nach der Verarbeitung vorlag.

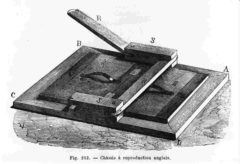

Neben der eigentlichen Dunkelkammer gab es noch andere Räume, die der Bildherstellung dienten. Da gab es zunächst den Kopierraum, ein besonders helles Zimmer, das häufig auch über ein Glasdach verfügte. Der «Kopierer» war hier König, und niemand hatte in seinem Reich etwas zu suchen. In einem Nebenraum bestückte er die Kopierrahmen mit dem zu kopierenden Glasnegativ und einem Stück Fotopapier, sogenanntes «Auskopierpapier». Dann stellte er die Rahmen im Kopierraum auf spezielle Gestelle, jene mit dichten Negativen an die pralle Sonne und die andern mit den schwach belichteten etwas weiter weg – und nur er hatte das Gefühl dafür, dass die Rahmen nicht zu lange oder zu kurz auf dem Belichtungsgestell verblieben. Zwar waren die Kopierrahmen so eingerichtet, dass man gelegentlich nachsehen konnte, ob die gewünschte Schwärzung erreicht war, aber der Berufsstolz eines guten Kopierers liess dies nur in Ausnahmefällen zu. Dann brachte er die Rahmen in den Fixierraum, wo die Weiterverarbeitung der Papiere wieder einem Laboranten oblag.

Neben der eigentlichen Dunkelkammer gab es noch andere Räume, die der Bildherstellung dienten. Da gab es zunächst den Kopierraum, ein besonders helles Zimmer, das häufig auch über ein Glasdach verfügte. Der «Kopierer» war hier König, und niemand hatte in seinem Reich etwas zu suchen. In einem Nebenraum bestückte er die Kopierrahmen mit dem zu kopierenden Glasnegativ und einem Stück Fotopapier, sogenanntes «Auskopierpapier». Dann stellte er die Rahmen im Kopierraum auf spezielle Gestelle, jene mit dichten Negativen an die pralle Sonne und die andern mit den schwach belichteten etwas weiter weg – und nur er hatte das Gefühl dafür, dass die Rahmen nicht zu lange oder zu kurz auf dem Belichtungsgestell verblieben. Zwar waren die Kopierrahmen so eingerichtet, dass man gelegentlich nachsehen konnte, ob die gewünschte Schwärzung erreicht war, aber der Berufsstolz eines guten Kopierers liess dies nur in Ausnahmefällen zu. Dann brachte er die Rahmen in den Fixierraum, wo die Weiterverarbeitung der Papiere wieder einem Laboranten oblag.

Dem Retuscheur fiel eine wichtige Rolle zu, denn er musste alles verschönern, was auf der Platte nicht so gelang.

Im Retuschierraum sassen jene Könner, denen alldas gelang, was Kunde und Fotograf eigentlich wollten. Mit Pinsel, Messer und Bleistift verjüngte man die Abgelichteten um zwanzig bis dreissig Jahre, entfernte Narben, korrigierte Nasenformen oder malte phantasievolle Hintergründe ein. Ruhige Hände verübten hier ihr Kunstwerk, und auch der eiligste Auftrag konnte sie nicht aus der Fassung bringen. Im Buchbinderraum erhielt dann die Kunst den letzten Schliff: Die Abzüge wurden auf bedruckte und geprägte Kartons mit Goldschnitt aufgezogen, man schnitt Passepartouts und besorgte das Einrahmen.

Im Schweizerischen Kameramuseum in Vevey gibt es ein Modell eines frühen Fotoateliers, welches eindrücklich die Räume und deren Funktionen erläutert (Fotointern berichtete)

Besonders bei städtischen Fotografen mussten Empfangsraum und Atelier einladend wirken. Was aber «hinter der Bühne» geschah, und wie jene Räume beschaffen waren, überstieg in den meisten Fällen das Vorstellungsvermögen des Kunden. Die wenigsten Meister hatten Geld und Verständnis, diese staubigen Verliese zu modernisieren, was auch in einem Artikel in der Zeitschrift «Das Atelier des Photographen » im Jahre 1907 seinen Niederschlag fand:

« … bis in die Dunkelkammern und in die Kopierräume ist die Reformbewegung der Ateliers nicht gedrungen, und alles, was den Augen des Publikums entzogen bleibt, ist in jener holden Ursprünglichkeit geblieben, die schon vor Jahren so beliebt war … Hier ist nicht nur nichts zur Bequemermachung und Verbesserung der Arbeitsmethode geschehen, sondern manches, was früher gut eingerichtet und zweckmässig ausgerüstet war, ist verschwunden. Die schönen Vergrösserungseinrichtungen, auf welche noch vor 15 Jahren jeder Atelierbesitzer stolz war, und die oft tatsächlich in ersten Ateliers zweckmässig und gut ausgestaltet waren, stehen verwaist und verlassen da, und aus den Vergrösserungsräumen sind schreckliche Rumpelkammern geworden, in denen der Staub von Jahren auf der wüsten Ansammlung von allerlei nicht mehr im Gebrauch befindlichen, ausrangierten Geräten liegt. Dies ist ein trauriges Zeichen jener von uns so häufig beklagten Entwicklung, die zur Herabdrückung der Fachphotographie in so hohem Grade beigetragen hat, deren Ziel es ist, den technischen Betrieb nach allen Richtungen einzuschränken und immer mehr abhängig von den Fabrikanten und den Spezialanstalten zu werden. Was man selbst in grossen Ateliers an Beleuchtungseinrichtungen bei der Entwicklung, an Gerätschaften und Utensilien sehen kann, ist oft haarsträubend. In vielen Laboratorien sind einige ehrwürdige Schalen aus fragwürdigem Material, ein paar zerbrochene Mensuren und ein Dutzend von etikettlosen Flaschen das ganze benutzte Inventar, während auf Borden und Regalen unbenutzte Gegenstände, allerlei Pappschachteln, alte, halbverbrauchte Chemikalien und morsch gewordene Kassetten aufgestapelt liegen. Eine Waage gibt es kaum; das Wenige, was noch zusammengebraut werden muss, wird nach dem bewährten Augenmass gemacht. Das meiste, was gebraucht wird, wird fertig bezogen, und die Wasserleitung, besonders aber die Spülvorrichtungen befinden sich in einem desolaten Zustande, der jede Möglichkeit des sauberen Arbeitens ausschliesst und dem Operateur immer wieder die traurige Wissenschaft predigt, dass es mit der Technik der Fachphotographie bergab geht. Der heldenmütige Entschluss, aus den Dunkelkammern alles Unnötige zu entfernen, alle unbrauchbaren alten Rester und Vorräte schonungslos dahin zu befördern, wohin sie gehören, aufzuräumen und Ordnung zu schaffen, würde den beschränkten Raum dieser luftlosen Gelasse verdoppeln und die Arbeitsfreudigkeit und die Leistungsfähigkeit des Personals auf eine ungeahnte Stufe bringen. In einem gut erleuchteten, zweckmässig ventilierten und übersichtlich eingerichteten Laboratorium lässt sich immer mehr schaffen als in den traurigen Löchern, in welchen jetzt der Operateur düstere Stunden zubringt. Speziell die Beleuchtung ist fast überall merkwürdig im Argen. Schlechte Rotscheiben und unzuverlässige Lampen, und die leidige Furcht vor den durch diese Fehler bedingten Schleiern, haben die Dunkelkammern in tiefe Finsternis gehüllt. Man kann eine Dunkelkammer ohne jede Gefahr so gut erleuchten, dass nicht nur das kleine Plätzchen ein dürftiges Licht empfängt, wo bei trüb braunem Licht entwickelt wird, sondern dass überall genügend Licht vorhanden ist, um sich zu orientieren und mit Komfort und Sicherheit zu arbeiten. Viele Fehler entstammen auch den schlechten und unzweckmässigen Schalen und Entwicklungströgen. Eine genügende Reinigung derselben mit zweckmässigen Mitteln wird meist verabsäumt, und so sammelt sich denn in ihnen jener kesselsteinartige Satz an, den wir so oft mit Schaudern beobachtet haben.»

Nach 1870 wurde die Kollodiumfotografie allmählich durch die Gelatine Trockenplatte abgelöst. Viele beschichteten diese in gewohnter Manier selbst, andere verwendeten die Platten, die im Handel erhältlich waren. Wenig bekannt ist, dass die Ciba AG in Basel, die Vorläuferfirma von Novartis, um 1910 Trockenplatten produzierte.

Mit dem Aufkommen gebrauchsfertiger Gelatine-Trockenplatten ab 1870, war viel von der einstigen Dunkelkammer-Romantik nicht mehr nötig. Die Platten mussten nur noch im Dunkeln in die Kassetten eingelegt werden, und zum Entwickeln war ein Raum notwendig in welchem in einem Labortrog die Schalen zur Entwicklung, zum Fixieren und zum Wässern aufgestellt waren. Auch waren die Fotoplatten über Jahre haltbar, so dass die Entwicklung nicht mehr unmittelbar nach der Belichtung erfolgen musste.

Quelle: Urs Tillmanns, «Geschichte der Photographie», Verlag Huber Frauenfeld, 1981

Dieser Artikel dürfte Sie auch interessieren:

«Fotografen unter Glasdächern …», Fotointern, 13.12.2009