«Hat das wirklich so ausgesehen oder ist dieses Bild ge-Photoshopped worden?» Eine häufige Frage in der heutigen Zeit. Digitale Bilder können mit ein paar Klicks und Tricks so aufgepeppt und verändert werden, dass sie als Meisterwerke durchgehen könnten, wären da nicht die Kunst-Sachverständigen, welche gar oft die digitale Fotografie verdammen und nur die analoge Fotografie als die wahre Fotografie bestehen lassen …

Die Diskussion über die Bild-Manipulation in der Fotografie ist schon alt und wird heute aufgrund der simplen Bearbeitungsmethoden und den Fake News noch mehr befeuert. Photoshop ist schon fast zum Schimpfwort geworden – nur analog entstandene Bilder sind wahre Foto-Kunstwerke.

Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob die Fotografie als Medium zur wahrheitsgetreuen Berichterstattung möglichst der Realität verpflichtet sein sollte. Aber auch in der analogen Zeit wurde mit der Wahl des Ausschnittes, der Brennweite und der Nachbearbeitung im Labor heftig in die Realität der Bildaussage eingegriffen. Im digitalen Workflow stehen neben diesen Gestaltungsmitteln diverse weitere elektronische Werkzeuge zur Verfügung, welche die Manipulation des Bildes erleichtern.

Interessanterweise scheinen aber viele Fotografierende im digitalen Umfeld von der Unmittelbarkeit der Aufnahme auf dem Display oder dem Monitor so befangen zu sein, dass sie sich nicht oder kaum getrauen, Änderungen am Bild vorzunehmen, während im analogen Umfeld ein Bild auf Papier ohne gezielte Eingriffe gar nicht möglich wäre …

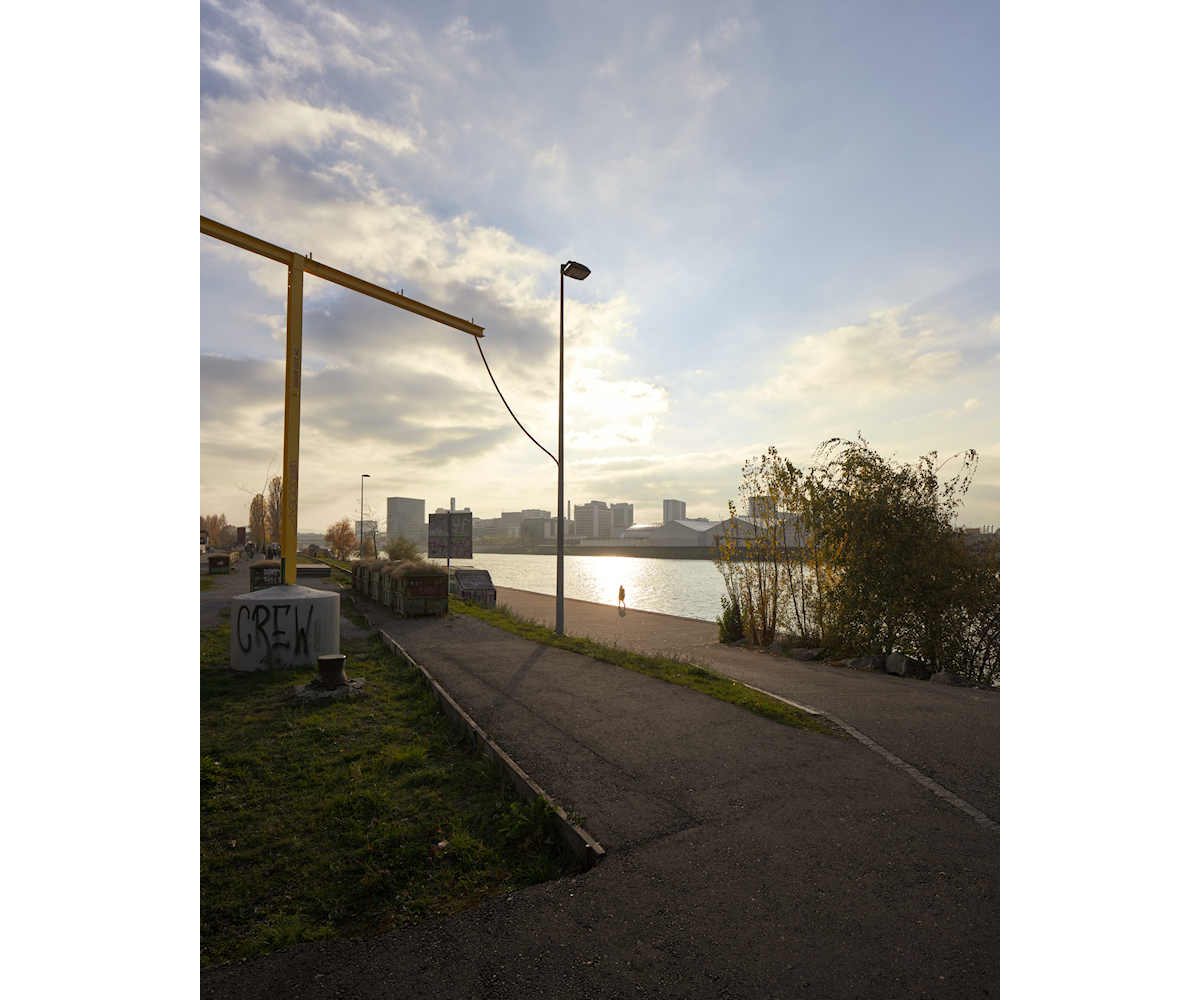

Das Bild sagt uns zwei Dinge: Erstens ist es erstaunlich, welchen Dynamikumfang die modernen Sensoren bewältigen. Zweitens wirkt es im Seitenverhältnis 4:5 edel und ausgewogen. Gerade bei Hochformataufnahmen zeigen 2:3-Bilder oft zu viel Himmel oder Boden. Durch einen entsprechenden Ausschnitt gewinnt das Bild in den meisten Fällen.

Während wir die Bedeutung der Fotografie als dokumentarisches Abbild der «Realität» ungefragt im Raum stehen lassen, wenden wir uns in diesem Kontext der Fotografie als Mittel zur Erzeugung eines persönlichen Bildes zu – analog zur Malerei oder anderen in der Kunst verwendeten Ausdrucksformen.

Es geht um den Prozess, von einer Situation, einer Stimmung ein Bild zu schaffen, welches die Stimmung des Fotografierenden wiedergibt. Georgia O’Keeffe, wenn auch ohne Kamera unterwegs, hat diesen Sachverhalt wie folgt umrissen:

«I had to create an equivalent for what I felt about what I was looking at – not copy it.»

Ansel Adams meinte dazu sinngemäss: «I do not take a photograph, I make it.

Unter diesem Aspekt ergeben sich verschiedene Konsequenzen technischer wie gestalterischer Art mit Bezug zur (digitalen) Fotografie:

Bevor wir überhaupt zur Kamera greifen, sollten wir eine Vorstellung von unserem (Ziel-)Bild haben. Das grösste Übel der digitalen Fotografie ist der ungezielte Schrotschussmodus, nach dem Motto: es kostet ja nichts und ich kann zu Hause immer noch auswählen und wegwerfen, was ich nicht brauche. Interessanterweise heisst der Sucher im Englischen finder! Das Bild sollten wir im Sucher wieder antreffen und uns nicht darin auf die Suche nach dem Bild machen. Aus meiner Sicht kann das Bild im Sucher nicht gross und übersichtlich genug sein. Entsprechend habe ich mich denn auch nur schweren Herzens von der 20 x 25 cm grossen Mattscheibe der Grossformatkamera verabschiedet. Zudem steht dort das Bild auf dem Kopf: In der Praxis hat sich immer wieder bewährt: wenn ein Bild auf dem Kopf stehend gut aussieht, wird es ein gutes Bild!

So geniesse ich denn das Bild im Sucher, während ich es bis ins Detail gestalte und drücke erst auf den Auslöser, wenn es stimmt. Entsprechend habe ich mich lange gegen digitale Sucher gesträubt und bin erst vor Kurzem sowohl im Kleinbild wie auch im Mittelformat auf einen solchen umgestiegen. Die Arbeit auf dem Display kommt für mich nur in absoluten Notfällen in Frage. In der Regel ist die Auflösung unzureichend und Fremdlicht stört die Wahrnehmung, wenn man nicht mit der Sucherlupe arbeitet.

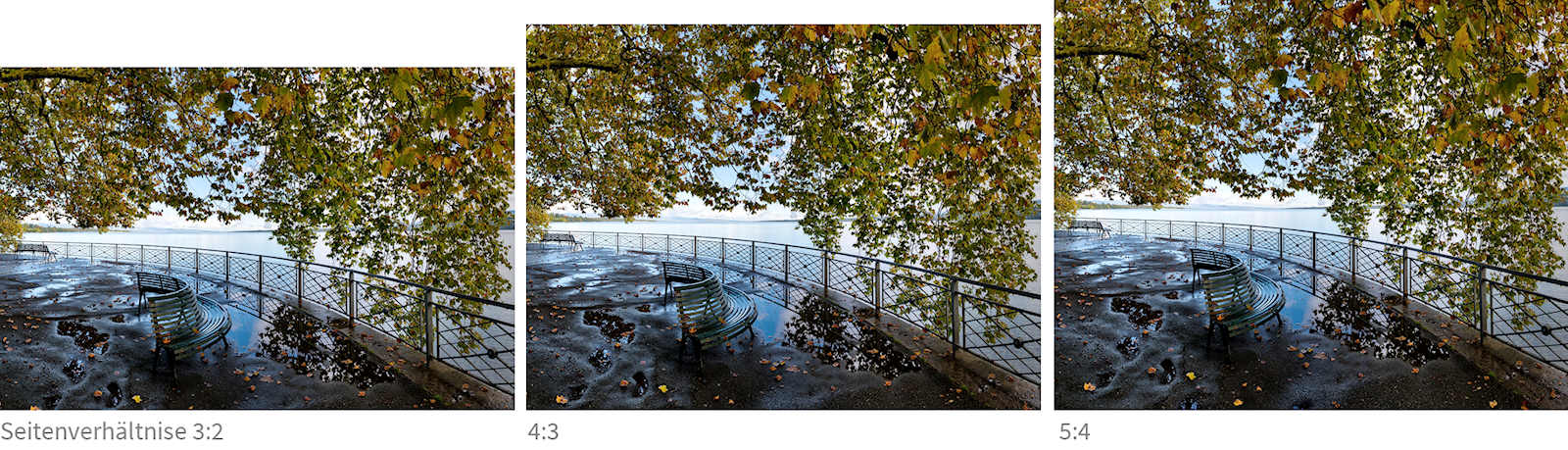

Mittelformatfotografie hat für mich nicht nur die Bedeutung der grösseren Sucherfläche, sondern auch die Anwendung des Seitenverhältnisses 4:3 oder gar 5:4 (falls einstellbar). Das 3:2-Seitenverhältnis hat sich aus unserer Sicht für die Reportage-Fotografie bewährt, nicht aber für die Landschafts- und Architekturfotografie. Ein Bild im Seitenverhältnis 4:3 oder 5:4 wirkt ungleich mächtiger, als im Verhältnis 3:2. Es ist einer meiner Grundsätze, das Bild im Sucher ausschnittmässig fertig zu gestalten und nach Möglichkeit im Nachhinein nicht mehr zu beschneiden. So kommt mir denn auch die Option in neueren Fullframe-Kameras entgegen, ein Seitenverhältnis 4:3 wählen zu können. Diese Voreinstellung wird auch dem RAW-File mitgegeben. Natürlich hat die Mittelformatfotografie, mal abgesehen vom höheren Gewicht und meist auch deutlich höheren Preis, noch weitere Vorteile, auf die ich jetzt hier aber nicht eingehen möchte.

Habe ich also mein Bild im Sucher gefunden und gestaltet, will ich das Bild auf dem Rechner bearbeiten und dem Drucker zuführen. Es geht mir einmal mehr darum, das Bild nach eigenem Dafürhalten zu gestalten, und so zu optimieren, dass es meiner persönlichen Vorstellung entspricht. Das Wertvollste am digitalen Bild-Workflow ist doch, dass ich von der Aufnahme bis zum fertigen Print alles selbst beeinflussen kann!

Tage oder Wochen nach der Aufnahme weiss ich vielleicht noch recht genau, wie die Situation damals war, und ich stehe bei der Gestaltung unter diesem Eindruck. Nehme ich ein solches Bild später wieder hervor, werde ich es mit höchster Wahrscheinlichkeit anders gestalten, um meine aktuelle dazu passende Stimmung umzusetzen. Es lohnt sich so oder so, ältere Bilder wieder hervorzunehmen und daran zu arbeiten. Zum einen lernt man etwas über sich selbst und die damalige Arbeitspraxis, und zum anderen ist es spannend, wie sich mit aktueller Technik aus alten Bildern nochmals wesentlich mehr herauskitzeln lässt.

Fazit und Empfehlung

Das Zielbild ist die persönliche Vorstellung einer Situation, umgesetzt im präsentierfähigen Print – man spricht dabei von einer Prävisualisierung. Die Basis dazu liefert mir der Sucher (finder) mit dem ich dieses Bild optimal gestalten und aufnehmen kann. Bei der Wiedergabe/Umsetzung lasse ich mich von der Vorstellung meines Zielbildes leiten und nicht von den verlockenden Optionen der Technik. Je mehr ich Bilder anderer Fotografinnen und Fotografen studiere, umso mehr entwickle ich eine eigene, präzisere Vorstellung meiner Zielbilder und damit meiner Bildsprache.

Text und Bilder: Markus Zuber, fineartpix

Nächsten Freitagabend lesen Sie «Glas klar» – von Objektiven, Sensoren und Auflösungsvermögen.

Lesen Sie auch:

Folge 1 – «Die digitale (R)Evolution der letzten 20 Jahre»

Hervorragende Überlegungen, die das Wesen und die Ziele guter Fotografie in Zentrum rücken. Es waren immer und werden immer exakt diese von Markus Zuber klar und präzise formulierten Grundsätze sein, die den Unterschied zwischen guten und schlechten Fotos ausmachen.

Ein altes Diktum sagt: Das Auge (vielleicht besser: das Hirn) macht das Bild und nicht die Kamera. Es ist allerdings eine oft gehörte Heuchelei, wenn jemand behauptet, die Technik spiele keine Rolle. In diesem Sinn warte ich gespannt auf Markus Zubers Statement in der nächsten Folge.

Vielen Dank diese sehr wertvolle Serie!

Spannende Überlegungen und sehr aktuelles Thema. Würde das gerne mal an einem Forum in der Photobastei aufgreifen.